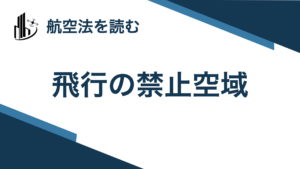

無人航空機の飛行は、リスクに応じて以下の3つのカテゴリーに分類されます。

カテゴリーⅠ飛行

- 対象: 無人地帯 での目視内での操縦・自動・自律飛行

- 特徴: 特定飛行に該当しないため、航空法上の手続き不要 で飛行可能

カテゴリーⅡ飛行

- 対象: 無人地帯 での目視外飛行(第三者の立入管理措置を実施)

- 特徴: 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置(第三者の立ち入りを制限する措置)を講じた上で行う飛行。

- 飛行許可:

- リスクが高い飛行(例:空港周辺、高度150m以上、催し物上空、危険物輸送、重量25kg以上の機体)については、技能証明と機体認証をもっている/もっていないにかかわらず、立入管理措置を講じた上で、個別に国土交通大臣の許可・承認を受けることで飛行させることができます。

- 上記以外の飛行(例:夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30m未満の距離での飛行、人口集中地区(DID)の上空での飛行など、比較的リスクが低いとされる飛行)については、一等または二等無人航空機操縦士の技能証明を受けた操縦者が、第一種または第二種機体認証を受けた無人航空機を使用し、適切な安全確保措置(飛行マニュアルの作成など)を講じることで、許可・承認が不要となる場合があります。また、技能証明と機体認証の両方または片方をもっていない場合であっても、立入管理措置を講じた上で、個別に国土交通大臣の許可・承認を受けることで飛行させることができます。

カテゴリーⅢ飛行

- 対象: 有人地帯 での目視外飛行(第三者の立入管理措置なし)

- 特徴: 最もリスクが高く、安全確保のため厳格な手続きが必要

- 飛行許可: 一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を使用し、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。

なお、カテゴリーⅠ〜Ⅲの分類は以下の表からも確認いただけます。

2025年3月の時点で、機体認証を受けている機体は以下となります。いずれも産業用機体で、手軽に入手・メンテナンス・実用できるものではなく、従って技能証明と組み合わせて許可・承認を不要とする方法は現実的とは言えません。当面は、国土交通大臣へ申請を行い、許可・承認を得て飛行を実施するという一択になると思われます。

○第一種型式認証

・ACSL式 PF2-CAT3 型(株式会社 ACSL)

○第二種型式認証

・ソニーグループ式 ARS-S1 型(ソニーグループ株式会社)

・センチュリー式 D-HOPEⅠ-J01 型(株式会社センチュリー)

・DroneWorkSystem 式 EGL49J-R1 型(株式会社DroneWorkSystem)

・イームズ式 E6150TC 型(イームズロボティクス株式会社)

・エアロセンス式 AS-VT01K 型(エアロセンス株式会社)

-300x169.png)

-300x169.png)